欧州電池規則の対象と内容は?

施行予定のバッテリーパスポートとともに解説

欧州電池規則の対象と内容は?施行予定のバッテリーパスポートとともに解説

サステナブルな社会の構築やバッテリーの持続的な供給などを目的に、EUでは「欧州電池規則(EUバッテリー規則)」が発効しました。

欧州電池規則は、2006年に施行された「電池指令(バッテリー指令)」を改正し、強化した規則です。電気自動車(EV)用のバッテリーをはじめ、EUで販売される原則全てのバッテリーが対象です。

本記事では、欧州電池規則の概要や対象、定められた内容を解説します。欧州電池規則で導入が義務付けられるバッテリーパスポートの仕組みやメリットもあわせて紹介します。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

欧州電池規則とは

欧州電池規則(EUバッテリー規則)は、EU圏内で使用されるバッテリーを対象に、必要な義務を定めた規則です。バッテリーを持続的に利用するために、原料の調達からリサイクルまでのプロセスで求められる内容が盛り込まれています。

欧州では「欧州グリーンディール」や「欧州気候法」など、気候変動政策を優先事項と位置付けた戦略を発表し、電気自動車(EV)の普及を促してきました。「2050年までの温室効果ガス排出ゼロ」を達成するためにも、バッテリーの需要は拡大が予想されています。

EVのさらなる普及を見据え、欧州電池規則にてEU域内の電池生産の拡大と域内資源循環を目指すとともに、EU域外の製造業者による電池製造・販売の規制を強化する目論見です。

欧州電池規則の原案は、2020年12月に欧州委員会が循環型経済に関する行動計画の一部として発表されました。その後、2022年12月にEU理事会と欧州議会で政治的な合意が行われ、2023年8月に発効しました。

欧州電池規則の対象となるバッテリー

欧州電池規則は、携帯用や産業用を問わず、EU圏内で販売される原則全てのバッテリーが対象です。具体的には、以下のカテゴリが挙げられています。

- EV用バッテリー

- ポータブルバッテリー

- 産業用バッテリー

- 始動・照明・点火(SLI)用バッテリー

- 軽量輸送手段(LMT)用バッテリー

EVの駆動用バッテリーのみならず、スマートフォンやPCのポータブルバッテリーなども欧州電池規則の対象です。軽量輸送手段用バッテリーは、電動スクーターや電動アシスト自転車などに用いられるバッテリーをさします。

なお、軍事・宇宙・原子力目的のバッテリーは、欧州電池規則の対象外です。

欧州電池規則で定められた内容

欧州電池規則には、条文でバッテリーに関する様々な法的要件が定められています。主な法的要件は以下のとおりです。

- カーボンフットプリント(CFP)の申告義務

- 使用済みバッテリーの管理(バッテリーの回収、処理及びリサイクルに関する義務)

- リサイクル原料の一定割合の使用(CEマーキングの貼り付けとEU基準への適合)

- 電池のデューデリジェンス(責任ある原材料調達などの要件)

- 電池の仕様、性能および安全性に関する要件(有害物質の制限、リサイクル材の含有基準設定など)

- EV用などのバッテリーパスポートの導入(サプライチェーン全体の情報公開義務)

各要件の詳しい内容を解説します。

カーボンフットプリント(CFP)申告義務

カーボンフットプリント(CFP)とは、製品のライフサイクル全体で排出されるGHG(温室効果ガス)の総量を、CO2(二酸化炭素)に換算して製品に表示する仕組みです。

カーボンフットプリントが導入されれば、製品ごとのCO2排出量が可視化され、消費者は環境に配慮した製品選びが可能になります。結果として、カーボンニュートラルの実現に貢献する制度です。

欧州電池規則では、バッテリーの種類に応じて申告開始時期を定めています。

なお、カーボンニュートラルについて詳しくは以下の記事で紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。

使用済みバッテリーの管理

欧州電池規則では、製造者に対して使用済みバッテリーの回収率目標を設定しました。

例えば、ポータブルバッテリーは、2027年末までに63%、2030年末までに73%の回収率が目標※です。軽量輸送手段用バッテリーでは、2028年末までに51%、2031年末までに61%の目標※が定められています。

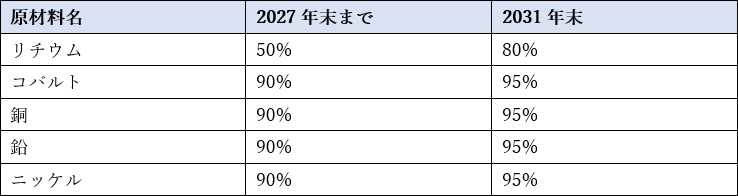

欧州電池規則は、リサイクル事業者に使用済みのバッテリーの再資源化を求めています。再資源化率の目標は原材料別に定められており、それぞれの数値は以下のとおりです※。

バッテリーの主要原材料で、2031年末までに80%以上の再資源化率を目標とする高い数値です。

当初、リチウムの再資源化率は2026年1月1日までに35%、2030年1月1日までに70%の案が示されていましたが、欧州議会の要請により大幅に引き上げられています。

※出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)調査部 ミュンヘン事務所「EU バッテリー規則とドイツを中心としたバッテリー生産・リサイクルの動き」

リサイクル原料の一定割合の使用

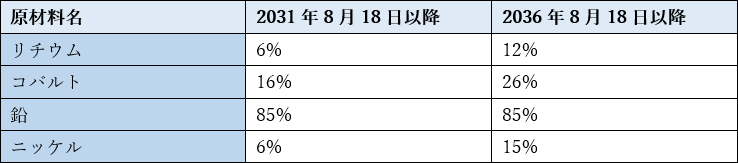

リサイクルに関して、欧州電池規則では、バッテリーの原材料としてリサイクル材を一定割合で使用することを義務付けました。バッテリーを製造する際には、以下の割合を最小値とし、それ以上のリサイクル材を使用しなければなりません。

※出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)調査部 ミュンヘン事務所「EU バッテリー規則とドイツを中心としたバッテリー生産・リサイクルの動き」

また、製造者には、リサイクル材の使用率を証明する義務が課されます。各企業でリサイクル材の利用は進められていますが、欧州電池規則により、法的なルールとして明文化された形です。

電池のデューデリジェンス

原材料や製造に関する情報の明示は、製品に対する信頼性や透明性を担保する重要な要素です。欧州電池規則では製品に対して、製造業者や製造日、原材料情報などのラベル表示を義務付けました。

ただし、ラベルは経年劣化により摩耗する可能性が考えられます。正確な情報を長期間取得可能にするため、バッテリーの情報を閲覧できるサイトへアクセス可能なQRコードの添付も求められています。

電池の仕様、性能および安全性に関する要件

欧州電池規則では、ポータブルバッテリーを消費者が容易に取り外し、交換できる設計を製造者に求めています。そのため、電池の仕様や性能並びに安全性などに対する要件を提示しています。この規則は、2027年2月18日以降に適用される予定です。

電動アシスト自転車や電動スクーターなどのLMT用バッテリーでは、サードパーティの業者などが交換可能な設計が必要です。

EV用などのバッテリーパスポートの導入

バッテリーパスポートとは、原材料やカーボンフットプリント、リサイクルなど、バッテリーに関する多くの情報が保存される電子記録です。EV用電池をはじめ、産業用電池(2kWh以上)やLMT用電池などがバッテリーパスポートの対象です。

バッテリーパスポートの導入義務は、2027年2月18日から適用が開始されます。次の章からバッテリーパスポートの詳しい内容を紹介するので、あわせてご覧ください。

将来的な導入が必要な「バッテリーパスポート」とは

バッテリーパスポートは、デジタルプロダクトパスポート(DPP)のモデルケースともなり得る電子記録です。バッテリーパスポートの基本的な仕組みや導入するメリットを解説します。

バッテリーパスポートの仕組み

バッテリーパスポートには、原料の採掘から製造、リサイクル、再資源化まで、製品のライフサイクル全体の情報が記録されます。

個々のバッテリーに固有のIDが付与され、バッテリーに付与されたデータ媒体からアクセスすると、記録された情報を閲覧できる仕組みです。

バッテリーパスポートに記録する情報は欧州電池規則の第9章に記載されており、付属書第XIII章で補足されています。モデルに共通する情報と各製品固有の情報が登録され、バッテリーに関する情報をサプライチェーン全体で共有できます。

なお、バッテリーパスポートには各企業の情報が記録されるため、セキュリティの確保が欠かせません。現在では、バッテリーパスポートを実現するシステムに、QRコードやブロックチェーン技術の活用が検討されています。

バッテリーパスポートを導入するメリット

バッテリーパスポートの導入は、統一されたデジタルプラットフォームの構築を実現します。導入による主なメリットは以下のとおりです。

- トレーサビリティの確保に役立つ

- 資源の循環利用に貢献する

- 人権問題の解決につながる

バッテリーのライフサイクルには多数の事業者が関わっており、情報の追跡は容易ではありません。バッテリーパスポートの導入により、製品のライフサイクル全体の情報を一元管理できるため、トレーサビリティの確保に役立ちます。

また、バッテリーパスポートに登録された情報を活用すれば、効率的な資源の回収やリサイクルが見込めます。バッテリーパスポートは、資源の循環利用に貢献する仕組みです。

なお、バッテリーの原料となるコバルトやニッケルは、採掘時の劣悪な労働環境や環境汚染などが問題となっています。バッテリーパスポートの導入は原産地の特定に役立ち、人権問題の解決につながると期待されています。

欧州電池規則の懸念点

バッテリーパスポートに関する義務などが定められた欧州電池規則は、資源の有効利用や情報の追跡に貢献する一方、いくつかの問題が懸念されています。

本来、サプライチェーンを可視化したり材料を開示したりすることは、電池メーカーにとって競争力維持のために公開したくない情報です。電池分野でアジアに覇権を握られている欧州が、ルール作りで揺さぶりをかけている背景があります。

その他、欧州電池規則の導入には以下の点も問題視されています。

- サプライチェーンの可視化は複雑であり、ハードルが高い

- 導入にコストがかかる

- 対応するためのシステム構築や体制整備が求められる

欧州電池規則は、競争条件の公平化や循環型経済の推進などのメリットがある点も事実です。

しかし、欧州電池規則が求める要件をクリアするためには、相応の技術開発やコストが求められます。

欧州電池規則と日本企業の関係性

欧州電池規則の対象はEU圏内で販売されるバッテリーですが、今後のグローバル化を考えると、日本でも同規則への対応が必要となる可能性があります。

特に自動車産業にとって、欧州電池規則の導入は大きな影響が想定されます。EVの普及が進む欧州は、日本の自動車企業にとって重要な市場です。EVの販路拡大を見込み、規則に準拠した技術開発・製品開発が求められます。

経済産業省は、欧州電池規則を含む海外の動きを受けて、2022年1月に「蓄電池のサステナビリティに関する研究会」※を立ち上げました。

同研究会では、蓄電池のGHG排出量の可視化、リユース・リサイクルの促進などを論点に、検討が進められました。カーボンフットプリント試行事業も開始されています。

日本企業は今後の欧州電池規則の動向を注視し、変遷に応じて柔軟かつ迅速に対応していく必要があります。

バッテリーの最新動向に触れるなら「BATTERY JAPAN 二次電池展」へ

欧州電池規則の適用が進むと、日本企業にも少なからぬ影響が考えられます。将来的な動向に備えるためバッテリーに関する最新技術や情報に触れるなら、「BATTERY JAPAN(バッテリージャパン) 二次電池展」にぜひご来場ください。

BATTERY JAPAN 二次電池展は、研究開発や製造に関する技術、部品、装置などが展示される電池分野世界最大級の展示会です。世界各国から専門家が来場するため、最新の動向を知るために適しています。

BATTERY JAPAN 二次電池展には、二次電池メーカーや自動車メーカー、その他の二次電池関連企業など多くの関係者が来場します。電池分野の重要なプラットフォームとして広く認知されているため、関連する技術をお持ちであればぜひ出展もご検討ください。

欧州電池規則の内容を把握して適切な対応を

欧州電池規則は、EU圏内で販売されるバッテリーに適用されます。関連する事業者に対して、カーボンフットプリントや使用済みバッテリーの回収、再資源化やバッテリーパスポートなど、数多くの責務を課す規則です。

2027年からはバッテリーパスポートが義務化される予定です。EU向けに自動車を販売しているメーカーをはじめ、各責務への対応は急務であり、定められた内容を把握した対応が求められます。

BATTERY JAPAN 二次電池展は、研究・開発や製造に求められる技術や材料の情報収集に役立つ展示会です。電池分野に関する最新の動向を知りたい方は、ぜひBATTERY JAPAN 二次電池展をご活用ください。

※「BATTERY JAPAN 二次電池展」は、「スマートエネルギーWeek(SMART ENERGY WEEK)」の構成展です。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他