3R(スリーアール)とは?

3つのRの意味や具体例、推進される背景を解説

3R(スリーアール)とは?3つのRの意味や具体例、推進される背景を解説

3R(スリーアール)は、資源循環型社会の構築に必要な3つの活動の総称です。

Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の3つの用語の頭文字を取っており、廃棄物の発生抑制や資源の有効利用を広く普及させるためのキーワードとして知られています。

3Rは、環境への負荷を軽減し、限りある資源を有効活用して持続可能な社会を実現するための取り組みです。本記事では、3Rの各用語の意味や具体例、推進される背景、国内・海外の取り組みやサーキュラー・エコノミーとの関係を解説します。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

3R(スリーアール)とは

3R(スリーアール)とは、Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の3つの用語の総称です※。

3Rは、廃棄物の削減や資源の有効利用など環境保護を目的とした活動を示しています。廃棄物の発生を抑制(Reduce)し、再使用(Reuse)を進め、再生利用(Recycle)することで、資源循環型社会の構築を目指す取り組みです。

3Rの取り組みは、1980年代中頃にアメリカで始まったとされています※。日本では2000年に制定された「循環型社会形成推進基本法」で、3Rの考え方が法的に明文化されました。

近年では、3RにRenewable(リニューアブル)を加えた「3R+Renewable」の取り組みも始まり、2019年5月に策定された「プラスチック資源循環戦略」で基本原則が示されています。

3Rの各項目とリニューアブルの詳しい内容を以下で解説します。

Reduce(リデュース)

Reduce(リデュース)は、廃棄物の発生そのものを抑える取り組みをさす用語です。

リデュースでは、製品の製造時に投入する天然資源の消費を少なくする、消費者はワンウエー製品を購入しない、使わないなどの取り組みを通じて、廃棄物の発生を削減します。廃棄物の低減に直接つながるため、3Rのなかでも最も優先度の高い活動です。

Reuse(リユース)

Reuse(リユース)は、製品を廃棄せずに繰り返し使用する取り組みをさす用語です。

リユースでは、使用済み製品を修理して再使用する、使わなくなったアイテムをリサイクルショップに売却するなど、製品の形を変えずに再使用する点が特徴です。一部の部品を再使用する取り組みもリユースの一例に含まれます。

リユースは、リデュースに次いで優先度の高い取り組みです。

Recycle(リサイクル)

Recycle(リサイクル)は、廃棄物を別の製品の原材料やエネルギー源として再資源化する取り組みをさす用語です。

製品をそのままの形で再使用するリユースとは異なり、リサイクルは廃棄物からまだ利用できる部分のみを取り出して、有効利用します。リサイクルの例には、使用済みのペットボトルを処理して定規や洋服など別の製品を製造する取り組みが挙げられます。

Renewable(リニューアブル)

Renewable(リニューアブル)とは、既存製品の原材料を再生可能な資源に置き換える取り組みをさす用語です。

例えば、プラスチック製のレジ袋に使用される石油は、限られた資源であり再生は不可能です。リニューアブルでは、石油由来のレジ袋を紙やバイオマスプラスチック製のレジ袋に置き換えることで、再生可能な資源の利用を進めます。

3Rが推進される背景

3Rが推進される背景には、主に以下の3つの要因が挙げられます。

- カーボンニュートラルの実現

- 資源枯渇への対策

- 廃棄物処理問題への対応

各要因の詳細を解説します。

カーボンニュートラルの実現

近年、地球温暖化に伴う気候変動は国際的な問題で、世界中で自然災害が発生しています。気候変動対策には、温暖化の原因となる炭素の削減が重要です。

世界各国で、2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指しており、日本では2020年10月に2050年カーボンニュートラル実現を宣言しました。

特に廃棄物分野では、廃棄物の焼却や処分に伴うGHG排出量(温室効果ガスの排出量)が多い状況であり、廃棄物を極力抑える活動が欠かせません。

3Rの取り組みは廃棄物の発生を抑えて、資源を循環利用する取り組みのため、カーボンニュートラルを実現する具体的な施策のひとつとして進められています。

カーボンニュートラルに向けた取り組みについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

資源枯渇への対策

産業革命以降、大量生産・大量消費型の経済活動や世界的な人口増加の影響を受け、これまで多くの資源が消費されてきました。

その結果、主要な鉱物資源の残余年数は2000年時点で30~40年程度※とされ、今後も資源の枯渇が問題として挙げられるでしょう。持続可能な社会を構築し、安定的な成長を果たすためにも、3Rは重要な取り組みです。

廃棄物処理問題への対応

大量生産・大量消費型の経済活動は、廃棄物の増加につながります。処分場での廃棄物の収容には限りがあるため、各国で廃棄物の処理が社会問題化しています。

日本でも、廃棄物の埋立処分場の残余年数が逼迫し問題視されていましたが、近年では3Rの取り組みの成果もあり最終処分量の削減が進んでいます。これにより、2007年度には約15年だった残余年数が2022年度末時点で23.4年まで回復しています。

3Rの具体的な例

Rの取り組みは、社会全体で進められています。3Rの具体的な例を事業者と消費者に分けて紹介します。

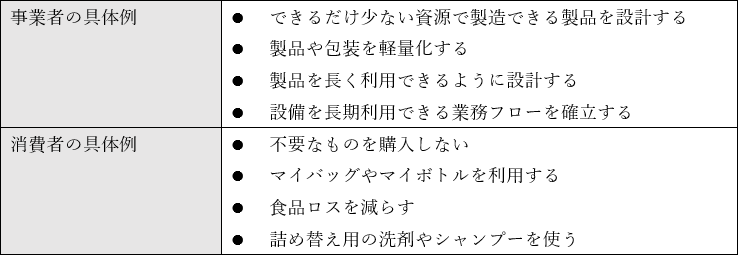

リデュースの具体例

リデュースは、廃棄物をできるだけ減らすための取り組みです。例として、以下の取り組みが挙げられます。

例えば、少ない資源で製造可能な設計を構築できれば、天然資源を投入する量を抑えることにつながります。リデュースは環境への負荷が小さく、効果も高い取り組みです。

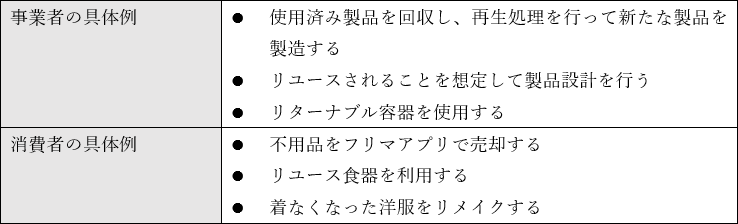

リユースの具体例

リユースの取り組みでは、例として以下の内容が挙げられます。

リユースのメリットは、製品を繰り返し使うことで使用年数が延び、結果として廃棄物を減らせる点です。現在多くのフリマアプリが登場し、消費者のリユース利用も増加しています。

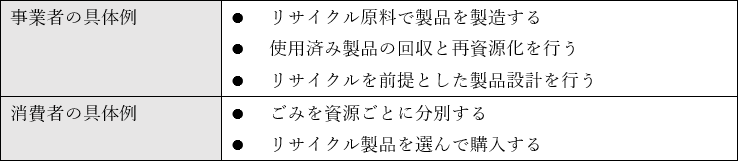

リサイクルの具体例

リサイクルの取り組みの例として、以下の内容が挙げられます。

リデュースやリユースを進めても、全ての廃棄物をなくすことはできません。そのため、事業者と消費者の双方で、廃棄物を有効利用する再資源化への取り組みが進められています。

3Rにおける国内の取り組み

3Rの普及に向け、国は様々な施策を行ってきました。また、独自の3R活動に取り組む企業も多く存在します。3Rに関する国内の取り組みを、国と企業に分けて以下で紹介します。

国の取り組み

国は、3Rを明記した「資源有効利用促進法」をはじめ、製品のライフサイクルの各段階で法整備を進めてきました。

具体的には、製品の消費・使用段階に焦点を当てた「グリーン購入法」、回収・リサイクル段階にあたる「容器包装リサイクル法」や「家電リサイクル法」などをはじめとする各種リサイクル法です。

2022年4月には「プラスチック資源循環法」が施行され、素材に着目した包括的な法整備が進められています。

法整備と同時に、国は3Rを啓発するための施策も打ち出しています。容器包装リサイクル法の改正で創設された3R推進マイスターはその一例です。3R推進マイスターは環境大臣が委嘱する制度で、3Rを普及啓発する担い手として消費者に近い立場から支援しています。

その他、2021年8月の第38回循環型社会部会では、2050年カーボンニュートラル実現に向け、廃棄物分野での国全体が取り組むべき方向性を明確化しました。3R+Renewableの考え方をもとに、2050年までの廃棄物分野の温室効果ガス排出ゼロを目指しています。

企業の取り組み

国内では、企業の社会的責任を果たすため、3Rに取り組む企業も多く存在します。

例えば、サントリーホールディングス株式会社では、ペットボトルの軽量化やリサイクル素材100%のペットボトルを導入し、環境に配慮した容器包装を開発しています※1。

味の素株式会社は、アミノ酸の生産過程で生まれた副産物から有機物を含む肥料を製造し、副産物資源化率をほぼ100%まで実現しました※2。さらに、うま味調味料で使用される包装をプラスチック包材から紙包材に変更することで、プラスチック廃棄物のゼロ化を目指しています※3。

ソフトバンク株式会社は取扱説明書のアプリケーション化、端末の下取りとリユース、使用済み端末の回収などの3Rを実施し循環型社会への実現に貢献することを宣言しました※4。

※1出典:サントリーホールディングス株式会社「資源循環」

※2出典:味の素株式会社「「味の素®」の副生物で農作物を元気にする!味の素グループが取り組むバイオサイクルとは?」

※3出典:味の素株式会社「なんと、紙!になったンダ。」

※4出典:ソフトバンク株式会社「循環型社会の推進」

海外における3Rの取り組み

3Rの取り組みは、海外でも盛んです。アメリカのサンフランシスコでは、水筒の持ち歩きや食品の量り売りなどが習慣化しており、消費者の生活のなかに3Rが浸透しています※1。

また、スウェーデンでは飲料容器のデポジット制度があり、アルミ缶やペットボトルを返却すると、購入時に支払った預り金が返金されます※2。環境問題に取り組む学校を認証する「グリーンフラッグ認証制度」も、3Rの考え方を取り入れた取り組みの一例です※3。

東南アジアのシンガポールでは、ごみのポイ捨てや唾の吐き捨てに対して罰金制度を設けています※4。街には50m間隔で区分ごとに分けられたゴミ箱が設置され、リサイクルの促進に役立っています。

※1出典:一般社団法人産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センター「4R's(フォーアール)」

※2出典:一般社団法人産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センター「デポジット制度」

※3出典:一般社団法人産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センター「グリーンフラッグ(かんきょうにんしょう)」

※4出典:一般社団法人産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センター「まちのごみと罰金!」

3Rと密接に関わるSDGs

3Rは、SDGs(持続可能な開発目標)とも密接に関連する活動です。具体的には、以下の4つの目標と深い関わりを持っています。

- 目標12 つくる責任 つかう責任

- 目標13 気候変動に具体的な対策を

- 目標14 海の豊かさを守ろう

- 目標15 陸の豊かさも守ろう

特に目標12「つくる責任 つかう責任」は、廃棄物の発生を製造段階から削減し、適切に再使用・リサイクルを行うなど3Rの実践を促す内容が含まれている点で、3Rの考え方と重なります。

3Rとサーキュラーエコノミー(循環経済)の違い

3Rは2000年代初期から国内で法整備が進み、廃棄物の削減と資源の効率的な利用に貢献する活動として進められてきました。

近年は、3Rの考え方をより進めた「サーキュラーエコノミー(循環経済)」の実現が世界的な流れになっています。

サーキュラーエコノミーは、資源を循環させて利用し、持続可能な形で最大限活用する経済活動です。従来の大量生産・大量消費・大量廃棄を行う「リニアエコノミー(直線型経済)」とは異なり、製品ライフサイクルのあらゆる段階で効率的な利用を実施します。

3Rは「廃棄物の削減や環境保護」を目的としているのに対し、サーキュラーエコノミーは「持続可能な経済活動の構築」により重点をおいている点が大きな違いです。また、3Rでは少なからず廃棄物の発生が想定されていましたが、サーキュラーエコノミーでは廃棄物の発生ゼロを目指しています。

サーキュラーエコノミーについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

サステナブルな経営実現に「サーキュラー・エコノミー EXPO」の活用を

サーキュラーエコノミーの実現には、資源の投入からリサイクルまで、廃棄物を出さない前提での経済活動が求められます。経営戦略としてサーキュラーエコノミーの導入を検討している方は、「サーキュラー・エコノミー EXPO」にぜひご来場ください。

サーキュラーエコノミー EXPOには、サーキュラーデザインやサステナブルマテリアルをはじめ、循環経済に対応したサステナブルな経営に貢献する技術・サービスが出展されます。

また、サーキュラー・エコノミー EXPOには、サーキュラーエコノミー関連サービスにニーズを持つ経営者や担当部門の方が来場するため、関連する技術やサービスをお持ちの方はぜひ出展をご検討ください。

3Rを推進するソリューションをビジネスに取り入れよう

3Rはリデュース・リユース・リサイクルの総称で、資源投入や廃棄物を減らし、循環型社会の実現に貢献する活動です。国や地方自治体、企業や消費者などが3Rの実践を進めてきました。

一方で、資源の枯渇や自然災害などの課題は、未だ解決されているわけではありません。近年は、より経済活動を意識し、廃棄物ゼロを目指すサーキュラーエコノミーの考え方も浸透しています。

3Rやサーキュラーエコノミーの考え方は、企業の経営戦略でも重要な部分です。サーキュラー・エコノミー EXPOでは、サーキュラーエコノミーに関する技術やサービスが出展されます。

サーキュラーエコノミーにもとづいたサステナブルな企業の経営に、ぜひサーキュラー・エコノミー EXPOをご活用ください。

※「サーキュラー・エコノミー EXPO」は、「サステナブル経営WEEK(旧称:GX経営WEEK)」の構成展です。

※GX経営WEEKは2025年5月より「サステナブル経営WEEK」に変更

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他