ネイチャーポジティブとは?

生物多様性保全のために企業に求められる行動を解説

ネイチャーポジティブとは?生物多様性保全のために企業に求められる行動を解説

ネイチャーポジティブは生物多様性の損失を止め、回復へと向かわせることをさします。ネイチャーポジティブという言葉は2020年に誕生したため、聞きなじみのない方もいるかもしれません。

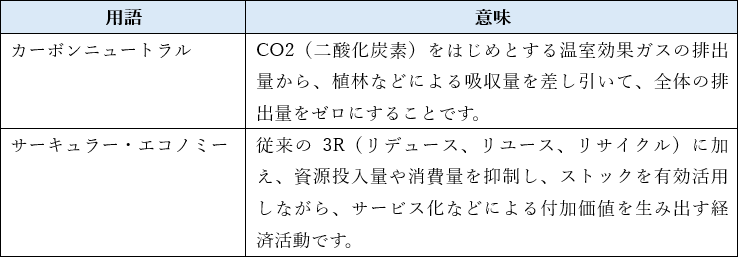

ネイチャーポジティブは、カーボンニュートラルやサーキュラー・エコノミーと同様に注目されており、企業にもネイチャーポジティブの実現に向けた取り組みが求められています。

本記事ではネイチャーポジティブの概要を説明し、ネイチャーポジティブが必要な理由や企業に求められる行動などを解説します。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

ネイチャーポジティブとは

ネイチャーポジティブ(自然再興)とは、2020年の国連生物多様性サミットをきっかけに誕生した用語で、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」ことをさします。

現在の地球は過去1,000万年間の平均と比較し、10倍~100倍の高スピードで生物が絶滅していくなど、マイナスの状態が続く状況です。

このままでは生物多様性が失われるため、人類存続の基盤として健全な生態系を確保・回復し、自然資本を保護しながら活かす社会経済活動を広げることが重要視されています。

こうした状況のなか、自然環境保全の取り組みだけでなく、経済や社会、技術などの全てを改善し、自然が豊かになっていくプラスの状態を目指すことがネイチャーポジティブの趣旨です。

ネイチャーポジティブが必要な理由

ネイチャーポジティブは、カーボンニュートラルやサーキュラー・エコノミーと同様に注目されています。

生物多様性(ネイチャーポジティブ)と気候変動(カーボンニュートラル)、循環経済(サーキュラー・エコノミー)は相互関係にあり、3つの要素を統合的に考慮した社会経済活動を行うことで、環境対応を効率的・効果的に実施できます。

そのため、持続可能な社会の実現には、ネイチャーポジティブが不可欠です。以下では、ネイチャーポジティブが注目される背景を紹介します。

カーボンニュートラルとサーキュラ―・エコノミーについては以下の記事で詳しく紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。

▶関連記事:カーボンニュートラルに向けた取り組みとは?国際的な背景と企業の導入事例を紹介

▶関連記事:サーキュラーエコノミーとは?メリット・デメリットや企業の取り組み事例を解説

生物多様性の保全が急務

地球上の生物はお互いに支え合って成り立っており、人間も例外ではありません。例えば、住宅の資材となる木々や食事として提供される動植物など、私たちの暮らしは生物多様性の生態系サービスによって支えられています。

地球上には、数百万種から数千万種の生物が暮らしており、お互いに共存することで生態系のバランスが保たれていますが、現在、絶滅する生物が急増している状態です。

2023年12月に公表された「IUCNレッドリスト2023-01」では、学名がつけられた生物種のうち、44,016種が絶滅危惧種と判定※されています。

ひとつの種が絶滅すると生態系のバランスが崩れ、全ての種に影響を与えます。現状のスピードで様々な種が絶滅すると、生物多様性の損失により、食料や水、空気などにも影響をもたらす可能性が高く、生物多様性の保全は急務です。

生物多様性の損失がもたらす経済や人命への影響を防止

生物多様性の損失が与える影響は、地球環境だけではなく、経済や人命にも重大な影響を与えるリスクがあります。

世界の総付加価値額のうち、44兆米ドル(世界の総GDPの半分)以上が自然に依存した産業から生み出されています※1。例えば、林業や漁業、農業などは100%自然に依存しており、抗がん剤などの医薬品の70%が自然由来の成分※2です。

生物多様性の保全は、私たちの将来的な経済社会活動の選択肢や可能性の確保および、生活を守ることにつながります。

※1出典:環境省 自然環境局 生物多様性主流化室「ネイチャーポジティブ経済移行戦略 参考資料集」

※2出典:国際自然保護連合日本委員会(IUCN-J)「なぜネイチャーポジティブが必要なのか」

世界的に重要視されるウォーターポジティブにも注目

ネイチャーポジティブに似た用語としてウォーターポジティブがあります。

ネイチャーポジティブとウォーターポジティブは、どちらも自然を回復させる取り組みという意味では同じですが、ウォーターポジティブは「消費した以上の水を供給する取り組み」をさします。

水は生命の源であり、水資源の問題改善は食料や生態系の問題とも関係が深いです。世界的にも関心が高まっており、国外の大企業がウォーターポジティブの実現に取り組んでいます。

また、国内企業では、サントリーホールディングス株式会社が森の生物多様性の再生を重要視しており、ウォーターポジティブの取り組みを基幹事業と位置づけています※。

ネイチャーポジティブに関する世界の動向

ネイチャーポジティブへの関心は国際的にも高く、生物多様性とビジネスの関係性を定めたルール作りが行われています。以下では、ネイチャーポジティブに関連する世界の動向を紹介します。

昆明・モントリオール生物多様性枠組

昆明・モントリオール生物多様性枠組※は、2022年12月に開催された「生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)」で、新たな生物多様性に関する世界目標として採択されました。

昆明・モントリオール生物多様性枠組では、「自然と共生する世界」という2050年ビジョンを掲げつつ、具体的な姿として以下の4つのグローバルゴールを設定しています。

- 生物多様性の保全

- 生物多様性の持続可能な利用

- 遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)

- 実施手段の確保

また、自然を回復軌道に乗せるために、「生物多様性の損失を止め、反転させるための緊急の行動をとる」ことを2030年ミッションとして掲げ、世界の取るべき行動をより明確にしたグローバルターゲットを定めています。

30by30

「30by30」とは、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標をさします。

昆明・モントリオール生物多様性枠組で定められた、2030年グローバルターゲットのひとつです。日本ではネイチャーポジティブの実現に向けた目標のひとつに位置づけられています。

TNFD

TNFDは「自然関連財務情報開示タスクフォース」と呼ばれ、自然環境の変化や生物多様性に関する適切な情報開示を、企業や金融機関に促す目的で設立された国際組織です。

企業や投資家が環境に良い投資をできるよう適切な意思決定を促し、ネイチャーポジティブ実現への貢献も目指しています。

ネイチャーポジティブは日本国内でも推進

ネイチャーポジティブの取り組みは、日本でも継続的に行われています。

日本では2008年に生物多様性基本法が施行されて以降、「生物多様性国家戦略」は政府が策定する生物多様性の保全と持続可能な利用に関する基本的な計画として位置づけられています。

また、「昆明モントリオール生物多様性枠組同枠組」の採択を受け、2030年のネイチャーポジティブ実現に向けた新たな「生物多様性国家戦略2023-2030」も立ち上げられました。

「生物多様性国家戦略2023-2030」では、ネイチャーポジティブ実現に向けた5つの基本戦略と各戦略の目標が設定されています。

- 基本戦略1:生態系の健全性の回復

- 基本戦略2:自然を活用した社会課題の解決(NbS)

- 基本戦略3:ネイチャーポジティブ経済の実現

- 基本戦略4:生活・消費活動における生物多様性の価値の認識と行動

- 基本戦略5:生物多様性に係る取り組みを支える基盤整備と国際連携の推進

日本が注力している30by30は、基本戦略1の行動目標のひとつとして位置づけられています。

ネイチャーポジティブの実現には企業の協力が不可欠

近年は、短期的に得られる利益ではなく、生物多様性への配慮を含めた ESG(環境、社会、ガバナンス) 対応を基礎とした持続的成長性への期待が企業に求められています。

そのため、今後、企業価値を高めるためには、生物多様性への配慮が必要な要素になるでしょう。

また、前述のとおり、事業活動は生態系に影響を与えるため、生物多様性の損失を止めて反転させるには、生態系に影響力のある企業の協力も不可欠です。

環境省では、企業に向けた生物多様性の保全や自然資本の持続的利用を目指した活動の手引きとして、「生物多様性民間参画ガイドライン」を発行しています。

ガイドラインを参考にし、主体的にネイチャーポジティブな経済活動を行うことが企業価値を高めることにつながります。

事業活動の生物多様性への配慮に向けた基本プロセス

ネイチャーポジティブの事業活動を進めるためには、プロセスが重要です。「生物多様性民間参画ガイドライン」によると、生物多様性への配慮に向けたプロセスは以下のとおりです。

- 社内体制を構築し、自社の事業活動・サプライチェーンが生物多様性に与える影響の把握により、経営としての重要事項を抽出

- 結果から戦略や対応方針、裏付けとなる指標・目標を設定し、目標に向けた具体的な取り組みを盛り込んだ計画を策定

- 計画に基づいて具体的な取り組みを実施

- 定期的なモニタリングにより、取り組み状況を定期的に把握・分析し、計画の進捗状況や達成度の評価と必要に応じて計画の見直しに反映

上記1~4をサイクルし、継続的にブラッシュアップすることが大切です。

また、上記のプロセスに加え、横断的な取り組みとして内部への能力構築や情報公開、外部ステークホルダーとのコミュニケーションの実施が推奨されています。

ネイチャーポジティブと同様に注目されるGXの情報を知るなら「サステナブル経営WEEK(旧称:GX経営WEEK)」へ

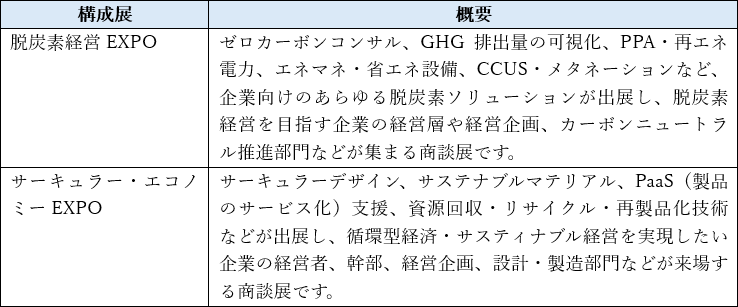

近年、ネイチャーポジティブと同様にカーボンニュートラルやサーキュラー・エコノミーが注目を集めています。カーボンニュートラルやサーキュラー・エコノミーの最新情報を知りたい方は、「サステナブル経営WEEK(旧称:GX経営WEEK)」にご参加ください。

サステナブル経営WEEK(旧称:GX経営WEEK)は、企業のGX(グリーン・トランスフォーメーション)実現を後押しする日本最大の展示会です。本展は、「脱炭素経営 EXPO」と「サーキュラー・エコノミー EXPO」で構成されます。

各展示会には、企業向け脱炭素ソリューションやサーキュラー・エコノミー関連の製品が多数出展し、経営層、ESG・カーボンニュートラル推進部門が来場するface to faceの商談展です。

また、本展では展示会への出展も受け付けています。本展にご出展いただくと、業界関係者への認知度を獲得可能なだけでなく、自社の製品の魅力を伝えることで、新規顧客の獲得にもつながります。

最新の情報が集まる日本最大の展示会に、ぜひ参加をご検討ください。

ネイチャーポジティブは今後世界の抱える潜在的リスク解決への一歩に

世界的に生態系のバランスが急速に崩れており、このまま放置すれば経済や生活に大きな影響を与える可能性があります。

ネイチャーポジティブの活動によって生物多様性を維持・回復させることは、今後の深刻化が予想される環境や食糧問題などの解決につながります。

生態系に依存するまたは大きな影響を与える企業は、持続可能な未来を築くためにも、ネイチャーポジティブな経済を促進するための行動が一層望まれるでしょう。

また、ネイチャーポジティブと同様にカーボンニュートラルやサーキュラー・エコノミーも注目されており、企業に求められることは多いです。最新の情報や技術を知るには、大規模な展示会への参加がおすすめです。

サステナブル経営WEEK(旧称:GX経営WEEK)は、脱炭素経営 EXPOとサーキュラー・エコノミー EXPOで構成され、企業のGX(グリーン・トランスフォーメーション)実現を後押しする日本最大の展示会ですので、ぜひご参加ください。

※「脱炭素経営EXPO」「サーキュラー・エコノミー EXPO」は、「サステナブル経営WEEK(旧称:GX経営WEEK)」の構成展です。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他