バイオガス発電とは?

メリットと導入の課題や普及に向けた日本の取り組みを解説

バイオガス発電とは?メリットと導入の課題や普及に向けた日本の取り組みを解説

バイオガスは、環境に優しいカーボンニュートラルエネルギーとして注目を集めており、日本でもバイオガスを利用して電気を作るバイオガス発電の普及が期待されています。

バイオガスを含むバイオマス分野は、今後も技術の進歩が見込まれ、様々な業界で導入されると考えられるため、知識を深めておくことが大切です。

本記事では、バイオガス発電の概要や導入するメリット、普及に向けた日本の取り組みなどを紹介します。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

バイオガス発電とはメタン発酵を活用する発電所

バイオガス発電とは、生ゴミや家畜のふん尿などの廃棄物系バイオマスを収集し、メタン発酵によって発生するメタンガスをエネルギー資源として発電することです。

バイオガス発電では、酸素のない状態で働く微生物が有機物を食べることで、メタンを生み出す仕組みを利用しています。発電に利用されるバイオガス(メタンガス)には、主に以下の種類があります。

- 下水汚泥、し尿・浄化槽汚泥由来

- 食品廃棄物由来

- 生ゴミ由来

- 家畜のふん尿由来

バイオガス発電は、本来廃棄される資源を利用するため環境に優しく、新しいエネルギーとして今後の普及が期待されています。

なお、2023年時点での国内のバイオガス発電設備の容量は、1設備あたり平均400kW~500kW程度※となっており、主に地域に密着した施設が多いです。

メタン発酵と発電の仕組み

メタン発酵とバイオガス発電の仕組みは、以下のとおりです。

- バイオマス(生ごみや紙ごみ、家畜のふん尿など)を原材料とし、嫌気発酵させる(酸素のない状態でメタン発酵させる)

- メタンとCO2(二酸化炭素)、発酵残渣(微生物の食べ残し)、汚水が生じる

- 発生したメタンを発電やガスとして利用し、発酵残渣を肥料として活用する

バイオガス発電では、主に廃棄物系バイオマスを嫌気発酵でメタンを生産し、発生するメタンガスをガスタービンやガスエンジンなどで燃焼させて発電します。

発酵後の残渣は他のゴミと一緒に焼却処理するだけでなく、肥料や堆肥として利用し、バイオマスの生産に役立てている例もあります。極力無駄をなくし、廃棄資源をエネルギーの生産として活用できる仕組みです。

バイオマス発電との違い

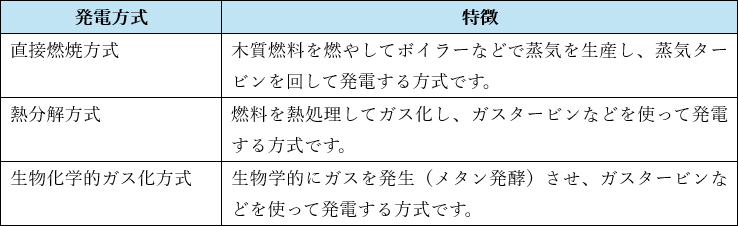

バイオマス発電とは、バイオマスをエネルギーとして発電することです。バイオマス発電には、主に以下の種類があります。

バイオガス発電は、一般的に生物化学的ガス化方式をさすため、バイオマス発電の一種です。

バイオガス発電を導入するメリット

廃棄物系バイオマスを利用するバイオガス発電には、以下のメリットがあります。

- 廃棄物を有効活用できる

- 化石燃料の削減につながる

- エネルギーの地産地消につながる

- 温室効果ガスの発生を抑えられる

- 比較的安定した電気の供給が可能

それぞれを詳しく解説します。

廃棄物を有効活用できる

バイオガス発電では、本来廃棄される生ごみや紙ごみ、家畜のふん尿などを資源として電気を生み出します。

さらに、メタン発酵によって生じる残渣は肥料などとして再度活用できるため、電気の生産過程だけでなく、生産後の廃棄物も無駄なく活用可能です。

そのため、バイオガス発電を導入すると廃棄物の減少または再利用が可能になり、循環型社会の構築や地域環境の改善に貢献できます。

また、廃棄物の処理にはコストがかかりますが、バイオガス発電を導入すると廃棄物を減らせるため、処理にかかるコストも低減できる可能性が高いです。

化石燃料の削減につながる

日本のエネルギー供給は、その多くを石油や石炭、天然ガスなど化石燃料に頼っており、化石燃料依存度は83.5%(2022年度)です。

化石燃料のほとんどは海外から輸入しているため、国際情勢などの外的要因によって安定的に確保できなくなるリスクがあります。

一方、バイオガス発電で利用される廃棄物系バイオマスは、国内で調達が可能な資源です。そのため、バイオガス発電を導入すると化石燃料の削減につながります。

エネルギーの地産地消につながる

バイオガス発電の燃料となる廃棄物系バイオマスの多くは、施設の周辺地域から回収されます。今まで大手電力会社から供給される電力を使用するのみだった地域市民が地産型電力の供給に参加でき、エネルギーの地産地消につながるでしょう。

また、バイオガス発電は、地域課題の改善にもつながる場合があります。例えば、地域によっては家畜のふん尿の処理から生じる悪臭が問題になる場合がありますが、バイオガス発電の燃料として活用すると臭気を軽減できます。

温室効果ガスの発生を抑えられる

日本では2050年までにカーボンニュートラル実現を目指しています。カーボンニュートラルとは、排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにすることです。

バイオガスは生成の過程でCO2を排出しますが、資源となるバイオマスは生産の過程で光合成によってCO2を吸収するため、トータルのCO2の総量に影響を与えないとされています。そのため、バイオガス発電の導入は、カーボンニュートラル実現に貢献できます。

比較的安定した電気の供給が可能

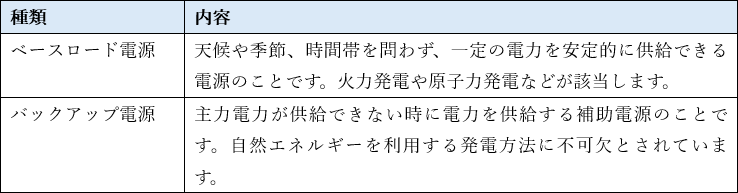

バイオガス発電と同様に、再生可能エネルギーを利用する発電システムには太陽光発電や風力発電などもあります。

しかし、太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーを利用する発電方法は、天候や環境に左右されるため、安定的な供給が大きな課題です。

一方、バイオガス発電はエネルギー源となる廃棄物系バイオマスが安定的にあれば天候や環境に左右されないため、必要な時に電力を生み出すことができます。

そのため、再生可能エネルギーのなかでも、バイオガス発電はベースロード電源になるポテンシャルがあるだけでなく、太陽光発電や風力発電と併用し、バックアップ電源として活用できる可能性も秘めており、新たなエネルギーとして注目が高まっています。

バイオガス発電が抱える課題

様々なメリットがあるバイオガス発電ですが、普及には課題もあります。以下では、バイオガス発電が抱える主な課題を紹介します。

燃料となるバイオマスの安定供給

バイオガス発電は、燃料となる廃棄物系バイオマスの収集・運搬が必要になるため、施設の立地に制約があります。

例えば、家畜のふん尿を収集できる大規模な農場付近に施設を配置できれば問題ないかもしれませんが、都市部では難しいです。そのため、都市部では一般家庭や商業施設などから生ゴミや廃棄食品などの回収が必要になります。

しかし、近年は有機性廃棄物の削減や他の用途へ活用する技術開発により、増加が見込まれない状況です。

また、バイオガス発電の設備によっては、燃料となる廃棄物系バイオマスを分別後に回収しなければならず、一般家庭や商業施設の協力も必要となるため、地域特性に配慮した収集方法や運搬方法を検討しなければなりません。

発酵残渣の処理問題

バイオガス発電では、メタンガスを発生させた後の廃棄物の取り扱いに課題があります。通常、発酵残渣は廃棄物として環境処理された後に排出されますが、廃棄物を肥料などに活用できる場合があるため、活用方法が検討されます。

しかし、発酵残渣によっては、活用先に制約があったり所轄官庁が異なったりして、手続きが煩雑です。

また、発酵残渣を肥料として利用できても、地域によっては需要がなく、発酵残渣の有効活用が難しい場合があります。発酵残渣の有効活用が難しい場合は、焼却処理などが必要になるため、バイオガス化の設備との能力バランスを調整しなければなりません。

このように、バイオガス発電を導入する際は、地域性などを考慮して検討する必要があるでしょう。

バイオガス発電の導入・普及に向けた日本の取り組み

日本では、バイオガス発電の導入件数が増加傾向にありますが、まだ普及が進んでいない状況です。

このような状況のなか、2025年カーボンニュートラル実現に向けて、政府でもバイオガス発電の導入・普及を促進する取り組みを行っています。

以下では、バイオガス発電の導入・普及に向けた日本の主な取り組みを紹介します。

FIT制度による買取価格の保証

FITとは、再生可能エネルギーで発電した電気を国が決めた価格で買い取るよう電力会社に義務付けている「固定価格買取制度」です。

バイオマス発電はFIT制度の対象になっており、他の発電方法に比べて高額な買取価格が保証されています。バイオマス発電の買取価格※1は、以下のとおりです。

メタン発酵によるバイオガス発電は、全規模がFIT制度の対象になっており、2025年度の買取価格は35円/kWhです。事業化を検討する際、買取価格が高額なことは大きなメリットです。

バイオガス発電施設は増加しており、2023年3月時点での新規認定は370件と、4年間で150件増加※2しています。

※1出典:経済産業省「再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2024年度以降の買取価格等と2024年度の賦課金単価を設定します」

※2出典:一般社団法人日本有機資源協会「メタン発酵バイオガス発電に関わる情勢」

補助金制度・税制優遇による導入の後押し

バイオガス発電は、補助金や税制優遇を受けられる可能性があります。

例えば、農林水産省では「みどりの食料システム戦略推進交付金」という交付金の給付を行っています。また、バイオガスを含む再生可能エネルギー発電設備に対して税を軽減する措置などもあります。

バイオガス発電の導入には設備が必要なためコストがかかりますが、補助金や税制優遇を受けることでコスト負担の軽減が可能です。補助金や税制優遇を受けるには要件があるため、導入を検討する際は確認しましょう。

バイオガス発電の導入事例

前述のとおり、バイオガス発電の導入は増加傾向にあり、成功事例も多くあります。

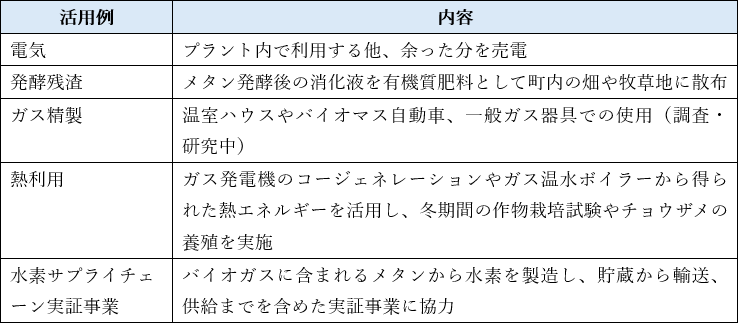

例えば、北海道の十勝平野の北西部に位置する鹿追町では、国内最大規模となる2基の資源循環型バイオガスプラントを運用しており、得られた電気や副産物を様々なことに活用しています※1。

また、同町は大雪山国立公園内の然別湖(しかりべつこ)に年間80万人の観光客が訪れる北海道でも有数の観光地ですが、酪農が盛んなため、家畜の排せつ物から生じる市街地への悪臭問題を抱えていました。

バイオガスプラントの建設により、悪臭問題が解決しただけでなく、酪農家にとっては排せつ物処理の労力やコストの軽減、農家にとっては肥料にかかるコストの低減につながり、地域の基幹産業の発展にも役立っています※2。

※出典1:鹿追町「鹿追町環境保全センターバイオガスプラント」

※出典2:農林水産省「バイオマス発電で実現!エネルギーの地産地消でまちを元気に!」

バイオマスビジネスの最新情報を知るなら「BIOMASS EXPO バイオマス展」へ

2050年カーボンニュートラル実現に向け、バイオマスを活用したバイオマス電力は主力電源として普及が期待されており、バイオマスビジネスは今後も注目を集めることが予想されます。

バイオマスビジネスに従事するなら、最新の知見を集めるためにぜひ「BIOMASS EXPO バイオマス展」へご来場ください。

BIOMASS EXPO バイオマス展には、バイオマス燃料から発電システム、熱利用技術まであらゆる製品・技術が出展し、世界各国から専門家が来場する展示会として業界に定着しています。

世界中から人と情報が「リアル」に集まる本展は、face to faceでバイオマスビジネスを加速させる重要なプラットフォームです。ご来場いただくと最新のバイオマス技術を体験可能な他、出展社と実際に商談が可能です。

また、出展いただく企業様は、バイオマス業界の認知拡大、新規リードの両方の獲得につながります。来場者様、出展社様ともに、バイオマス関連事業者とつながりを持つことが可能な本展に、ぜひご参加ください。

普及が進むバイオガス・バイオマスの情報を入手し、ビジネスへの活用を

バイオガス発電は、廃棄物系バイオマスをメタン発酵させて発電する仕組みであり、廃棄物の有効活用やカーボンニュートラル実現に貢献できるなどのメリットがあります。

日本ではまだ普及が進んでいない状況ですが、政府も普及に取り組んでおり、今後のビジネスチャンスが見込まれるでしょう。

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、バイオマス技術は日々進歩しています。多くの人や情報が集まる大規模展示会はバイオマスビジネスに関わる技術やリソースを獲得できるチャンスのため、参加してはいかがでしょうか。

BIOMASS EXPO バイオマス展は、最新のバイオマス技術や情報が集まる展示会ですので、ぜひご参加ください。

※BIOMASS EXPO バイオマス展は、「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」の構成展です。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他