中小水力発電とは?

新エネルギーのメリット・課題や将来性、導入事例を紹介

中小水力発電とは?新エネルギーのメリット・課題や将来性、導入事例を紹介

水力発電は、再生可能エネルギーのひとつとして普及してきました。近年は、従来の大規模水力発電とは違い、河川や農業用水路などの水源を活用する中小水力発電が注目されています。

中小水力発電には様々なメリットがある他、FIT制度やFIP制度の対象であることから、今後も導入が活発化すると予想されます。

本記事では、中小水力発電の概要やメリット・デメリット、将来性、導入事例を解説します。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

中小水力発電の特徴

中小水力発電とは、河川や農業用水路、上下水道、工業用水並びに工場などの水源を利用する小・中規模の水力発電です。日本の水力発電は、「大規模水力発電」と「中小水力発電」に分けられます。

大規模水力発電はダムなどの大型施設を建造し、大量の水を利用して発電する方法です。大きいものでは100万kWを超える発電能力を有します。

中小水力発電は、従来の水力発電のような大型施設を必要とせず、河川や農業用水路などの水の流量と落差を活用し、水車(タービン)を回して電力を生成する新エネルギーです。

中小水力発電の発電能力は3万kW未満のものが中心で※1、特に1,000kW未満の発電能力のものを小水力発電と呼びます※2。化石燃料価格の高騰を背景に、近年では中小水力発電の重要性が高まっています。

※1出典:埼玉県庁「中小水力発電」

※2出典:資源エネルギー庁「中小水力発電の導入促進に向けた手引き~中小水力発電事業の新規参入を検討している人のために~」

日本の再生可能エネルギーに占める水力発電の割合

カーボンニュートラルの実現に向けて、世界的に再生可能エネルギーへの転換がはじまっており、日本でも再生可能エネルギーの導入拡大が不可欠です。

再生可能エネルギーと聞くと、太陽光発電や風力発電をイメージする方が多いかもしれませんが、日本では水力発電の占める割合も高いです。

2022年の日本の電力供給に占める再生可能エネルギーの割合は21.7%であり、このうち水力発電は7.6%と、太陽光発電の9.2%に次いで高い割合※でした。

水力発電の仕組み

水力発電は、水が高いところから低いところへ流れ落ちる時の力を利用し、水車(タービン)を回して電気を作る仕組みです。

※資源エネルギー庁「マンガでわかる 電気はあってあたりまえ?」

水力発電は、火力発電のように燃料を必要としないため、発電時にCO2(二酸化炭素)が発生しないクリーンエネルギーとして導入が進んできました。

一般的な大規模水力発電では、発電所から離れた場所にダムを建設し、その間の水位差による水圧と流速を利用します。

しかし、日本では昔から大規模水力発電の開発が進められていたため、近年では大規模水力発電所を建設できる場所がほとんどありません。そのため、今後は大規模建造物を必要としない中小水力発電の導入が活発化すると考えられています。

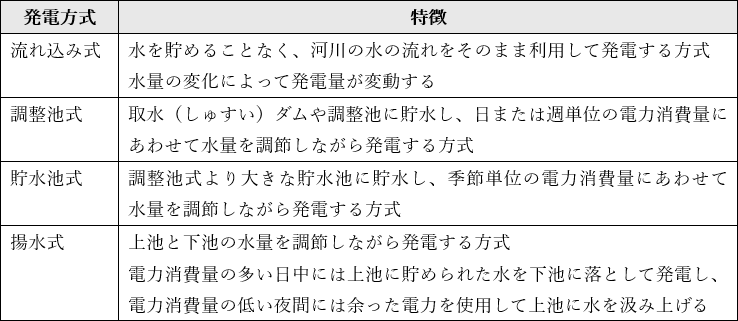

4種類の発電方式

水力発電では、主に以下の4種類の発電方式が用いられます。

※出典:NEDO 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「NEDO再生可能エネルギー技術白書 第2版」

※出典:徳島県「徳島県庁コールセンター すだちくんコール よくある質問(Q&A)検索サービス 【記事番号:3336】」

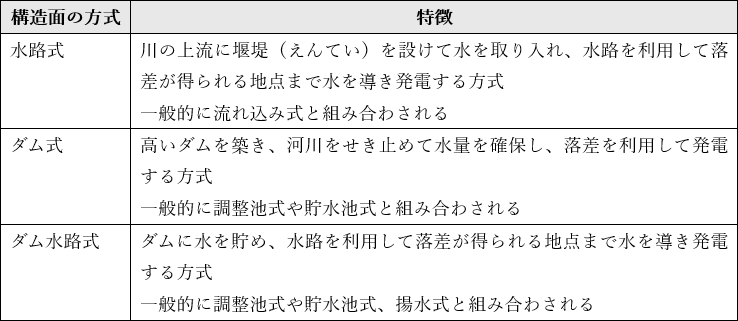

さらに、構造面(落差を得る構造)では、以下の3つに分類されます。

※出典:NEDO 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「NEDO再生可能エネルギー技術白書 第2版」

中小水力発電のなかでも、発電能力が1,000kW未満の小水力発電では、主に流れ込み式・水路式を用いるケースが多いです。

中小水力発電のメリット

新しいエネルギーとして今後の導入拡大が期待される中小水力発電には、様々なメリットがあります。以下では、中小水力発電の主なメリットを3つ紹介します。

長寿命かつ安定した発電ができる

太陽光発電設備の寿命は25年程度ですが、水力発電は定期点検なメンテナンスを行い適切に管理すれば設備の寿命は60年程度とされています※。

また、太陽光発電や風力発電は天候によって発電量が大きく変動するため、安定した電力の供給が難しいですが、水力発電は太陽光発電や風力発電と比べて天候に左右されにくいため設備利用率が高く、安定した電力の供給が可能です。発電できる電力量は太陽光発電の3~4倍程度といわれています。

他の再生可能エネルギーと比べて、水力発電は継続的かつ安定的な電力の供給が可能な点が大きなメリットです。

環境への影響が少ない

水力発電はCO2を排出しない環境に優しいエネルギーですが、大規模水力発電ではダムなどの大型施設の建設による生態系への影響が懸念されています。

しかし、中小水力発電では、従来の水力発電のようにダムなどの大型施設を必要としません。特に、小水力発電では既存の河川や用水路などを活用するため、生態系への影響も抑えられる可能性が高いです。

大規模水力発電と比べて、中小水力発電は環境への影響が少ないと考えられます。

地域課題の解決や地域活性化に貢献できる

中小水力発電は、その性質上、エネルギーの地産地消や売電による地域の収入確保など、地域社会が主体的に活用しやすい特徴があります。

また、大規模水力発電とは違い、ダムなどの大型施設を必要としないため、地域事業者の建設技術で対応できるケースが多いです。発電所の建設や維持管理のために地元の方を雇用すれば、地域活性化や雇用の創出にも貢献できます。

中小水力発電の導入に向けた課題

中小水力発電には様々なメリットがある一方で、導入拡大に向けたいくつかの課題があります。中小水力発電の導入拡大に向けた主な課題は、以下のとおりです。

- 投資費用の回収に時間がかかる可能性がある

- 開発期間が長期化する可能性がある

中小水力発電所の建設が可能な場所は、河川の上流や山間部に多いため、開発済みの場所に比べて初期費用が高くなる傾向があります。発電量も多くはないため、投資費用の回収に時間がかかり、利幅が大きいとはいえません。

また、開発余地が奥地化していたり、流量調査に時間がかかったりと、開発期間が長期化し開発リスクが増大する傾向があります。

中小水力発電の今後は?

中小水力発電の導入拡大には課題があるものの、国からの補助が充実しており、今後も活発化が見込まれるでしょう。また、発電した電力はFIT制度やFIP制度による売電が可能です。

例えば、FIT制度とは、再生可能エネルギーを活用して発電された電気を国が定める価格で、一定期間、電力会社が買い取る制度です。

水力以外にも太陽光や風力、地熱、バイオマスの計5つの再生可能エネルギーが対象で、2012年に開始されました。FIT制度の開始以降、一部の大手再生可能エネルギー発電事業者はビジネスモデルを確立し、中小水力発電の開発を進めています。

また、2022年には売電時の価格が市場連動型となるFIP制度も導入されました。FIP制度とは、再生可能エネルギー発電事業者が卸市場などで売電した際、その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せして売電収入を得ることができる制度です。

ただし、FIP制度では、電力の需要と供給のバランスに応じて売電価格が変動するため、発電が不安定な太陽光発電や風力発電の場合、蓄電池が不可欠です。

中小水力発電は発電量が比較的安定し、発電量を需要にあわせて調整できます。そのため、FIP制度との相性が良く、売電の戦略次第ではより高い収益が見込める可能性があります。

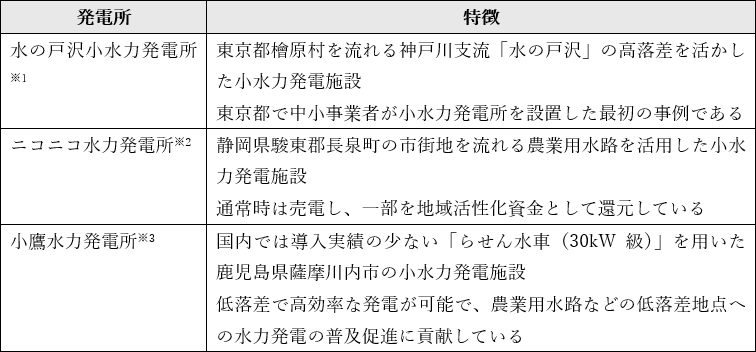

中小水力発電の導入事例

中小水力発電は、全国の自治体ですでに導入されています。中小水力発電の導入事例は以下のとおりです。

このように、河川や農業用水を利用する中小水力発電が全国に多数存在しています。

※1出典:資源エネルギー庁「~環境・エネルギー貸付を活用した事業化事例~ 水の戸沢小水力発電事業」

※2出典:京葉ガスエナジーソリューション株式会社「ニコニコ水力発電所(ニコニコ水力1号・2号・3号)」

※3出典:資源エネルギー庁「~らせん水車を用いた小水力発電実証事業事例~ 小鷹井堰小水力発電実証事業」

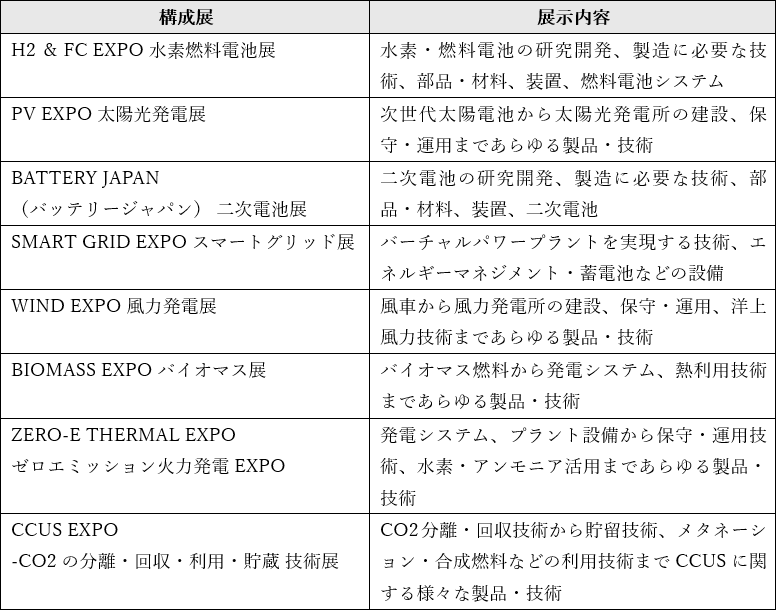

新エネルギーの情報収集なら「SMART ENERGY WEEK」へ

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、日本では再生可能エネルギーの研究開発が進んでいます。再生可能エネルギーを含む新エネルギーの最新情報を知りたいなら、「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」をご活用ください。

SMART ENERGY WEEKは、水素・燃料電池、太陽光発電、二次電池、スマートグリッド、洋上風力、バイオマス発電、ゼロエミッション火力、CCUSなどのあらゆる技術が出展し、世界各国から専門家が来場する世界最大級の新エネルギー総合展です。

SMART ENERGY WEEKの構成展は以下のとおりです。

ご来場いただくと新エネルギーの最新情報に触れられ、会場では出展社とface to faceでの商談が可能です。

また、各展示会では出展の受け付けも行っているため、関連企業様はぜひ参加をご検討ください。ご出展社いただくと、自社の技術・商品の魅力を直接伝える機会につながります。

開発余地が残る中小水力発電は今後の発展が期待される

中小水力発電は、河川や農業用水路、上下水道、工業用水並びに工場などの水源を利用して発電する小・中規模の水力発電です。

ダムなどの大型施設を必要としない中小水力発電は、まだ開発できる地点が多く残っているため、今後も導入の活発化が期待されています。

カーボンニュートラルの実現に向けて新エネルギーの技術研究は日々進歩しているため、最新情報を知ることが大切です。大規模展示会は、新エネルギーの情報収集を行うのに最適な場です。

SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-は、新エネルギー総合展で、再生可能エネルギーを含むあらゆる技術が出展されます。再生可能エネルギーの最新情報を知りたい方は、ぜひご来場ください。

※「H2 & FC EXPO 水素燃料電池展」「PV EXPO 太陽光発電展」「BATTERY JAPAN 二次電池展」「SMART GRID EXPOスマートグリッド展」「WIND EXPO 風力発電展」「BIOMASS EXPO バイオマス展」「ZERO-E THERMAL EXPO ゼロエミッション火力発電EXPO」「CCUS EXPO -CO2の分離・回収・利用・貯蔵 技術展」は、「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」の構成展です。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他