第7次エネルギー基本計画のポイントとは?

脱炭素社会の鍵を握る技術も紹介

第7次エネルギー基本計画のポイントとは?脱炭素社会の鍵を握る技術も紹介

エネルギー基本計画は、脱炭素社会を目指して国が定める中長期的なエネルギー政策の方針です。2025年2月18日、国内や世界情勢にもとづいて、第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました。

第7次エネルギー基本計画では、第6次エネルギー基本計画と大きく異なる点があるため、ポイントを把握することが大切です。

本記事では、第7次エネルギー基本計画のポイントや脱炭素社会の実現に重要な技術を紹介します。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

エネルギー基本計画とは

エネルギー基本計画とは、中長期的に国が定めるエネルギーの基本方針で、概ね3年ごとに検討が行われています。

2025年2月に発表された第7次エネルギー基本計画では、「S+3E」の原則の下、2040年に向けた日本の取り組むべき課題や対応の方向性がまとめられました。この背景には、脱炭素に向けた日本の取り組みとあわせて、日本のエネルギー事情があります。

日本は国内自給できるエネルギー資源が少なく、地理的制約からエネルギーの安定供給に問題を抱えています。特に、2011年の東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所の事故以降は、化石燃料に対する依存度が高まりました。また、2022年に発生したロシアによる侵略の際は、エネルギー分野でインフレーションが起こっています。

エネルギーは社会的インフラを支えるだけでなく、国富にも大きな影響を与えるため、エネルギー政策は重要な位置付けです。

エネルギー政策の基本方針「S+3E」

エネルギー資源の少ない日本では、国内事情や国際情勢にあわせて「S+3E」を満たすエネルギー政策を行っています。「S+3E」は以下の頭文字を組み合わせた言葉です。

- Safety:安全性

- Energy security:安定供給

- Economic efficiency:経済性

- Environment:環境適合

日本のエネルギー政策では「安全性」を大前提とし、3E(エネルギーの安定供給、経済効率性の向上、環境への適合)をバランス良く実現することを目指しています。

第6次エネルギー基本計画以降のエネルギー環境の変化

2021年に第6次エネルギー基本計画が決定されて以降、ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化によるエネルギー価格のインフレーション、世界的なDX・GXの進展による電力需要の増加など、エネルギー環境は大きく変化しています。

日本では2007年以降、電力需要が減少傾向にありました。しかし近年では、生成AI分野や半導体分野などの成長分野で、電力需要の増加が見込まれています。そのため、国際的に競争力のある価格で、安定した品質を持つ脱炭素エネルギーの供給が求められます。

このような国際的なエネルギー環境の変化や日本の抱えるエネルギー課題を踏まえ、「S+3E」の原則を維持しながら、より柔軟かつ現実的なエネルギー政策が求められています。

第7次エネルギー基本計画の策定に至るまで

2024年12月、経済産業省によって「第7次エネルギー基本計画」の原案が発表され、2024年12月27日~2025年1月26日を期間として、パブリックコメント(意見募集)を受け付けました。

集まった意見は41,421件に上り、以下のような意見が寄せられました※1。

- エネルギー基本計画に賛成である

- エネルギー基本計画に反対である

- 気候変動は深刻さを増しており喫緊の課題。政府は気候変動・地球温暖化対策を強化すべき

- 気候変動・地球温暖化対策を進めるべきではない

- CO2(二酸化炭素)が地球温暖化の主因であることは仮説に過ぎず、脱炭素に向けて大規模な予算を投入すべきではない

- 脱炭素化によるコストなどの課題ばかりを指摘するのではなく、脱炭素化によるメリットについても記載すべき

- CO2以外の温室効果ガスの削減にも注力すべき

- カーボンニュートラルという、本当に人類にとって問題なのか議論が分かれることを第一優先順位で考えることが間違っている

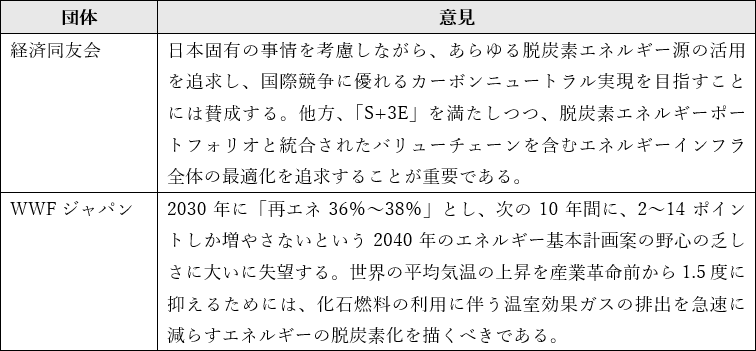

また、様々な団体からも意見が寄せられており、一例として、「公益社団法人 経済同友会※2」と「世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)※3」の意見を紹介します。

※出典1:経済産業省 資源エネルギー庁「第7次エネルギー基本計画(案)に対するパブリックコメントの結果について 」

※出典2:公益社団法人 経済同友会「「第7次エネルギー基本計画(案)」に対する意見(パブリック・コメント)」

※出典3:世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)「【WWF声明】10年で再エネ2~14ポイントの増加のみ? 脱炭素化に背を向ける日本のエネルギー基本計画案に抗議する」

第6次エネルギー基本計画から大きく変わった点

第7次エネルギー基本計画は、エネルギー環境の変化が大きく影響した内容となっており、第6次エネルギー基本計画と比較すると、「S+3E」のうち、安全性・安定供給に重点を置いた内容へ変化しています。

この背景には、ロシアのウクライナ侵攻などによって、エネルギー安定供給が再認識されたことが挙げられます。

また、第6次エネルギー基本計画と異なる点として、原子力発電の活用方針の違いも大きなポイントです。

第6次エネルギー基本計画では安全性を最優先として、原発依存度を低減すると示されていましたが、第7次エネルギー基本計画では方針を転換し、既存の原子力発電所を最大限活用することが示されています。

その他、第6次エネルギー基本計画では、「2050年カーボンニュートラル」実現に向けたエネルギー政策、エネルギー需給構造の課題克服が主題でしたが、第7次エネルギー基本計画では、2040年を見据えた政策方針が示されており、電源構成が見直されています。

第7次エネルギー基本計画で注目したいポイント

前述のとおり、2040年を見据えた長期的な電源構成の見直しは、第7次エネルギー基本計画の大きなポイントです。

以下では、第7次エネルギー基本計画で特に注目したいエネルギー分野と、同時期に閣議決定されたGX2040ビジョンとの関連性を紹介します。

原子力の最大限活用

2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画には、東京電力福島第一原子力発電所事故後の歩みとして、以下を明記しています。

- 同事故による経験や反省を肝に銘じ、エネルギー政策の原点として取り組むこと

- 政府の責務かつ最重要課題として、福島の復興・再生に向けて最後まで取り組むこと

第6次エネルギー基本計画の策定以降、日本を取り巻くエネルギー環境は大きく変化しており、電力の安定供給が不可欠です。

原子力は安定供給性に優れており、コストの変動も少ないなどの特徴があります。そのため、第7次エネルギー基本計画では、原子力の安全性の確保を前提とし、必要な規模を持続的に活用する方針が盛り込まれました。

原子力の活用に関連する具体的な取り組みの一例は、以下のとおりです※1※2。

- 原子力再稼働の理解活動を国が推進し、産業界と連携しながら再稼働に向けて官民一体となって取り組む

- 原子力発電所の運転期間に関して、新たに制度が整えられ、国が着実に執行する

- 次世代革新炉に新しい安全メカニズムを組み込み、開発・設置を進める

- 廃炉が決まった原子力発電所のサイト内で、次世代革新炉への建て替えの具体化を進める

- 原子力事業を安定的に運営するため、事業環境の整備に必要な対応を検討する

※1出典:経済産業省「エネルギー基本計画の概要」

※2出典:経済産業省「エネルギー基本計画」

太陽光発電設備の増設

2040年度のエネルギー需給の見通しでは、再生可能エネルギーのなかでも太陽光発電が大きな割合を占めています。

2023年度では9.8%に留まっていますが、2040年には23%~29%を目標としており※、以下のように太陽光発電設備を増設する方針が盛り込まれました。

- 公共部門に関しては2030年に設置可能な建築物の50%、2040年に100%の設備設置を目指す

- 住宅などに関しては2050年に住宅・建築物に発電設備が設置されていることが一般的になることを目指し、2030年に新築住宅の60%に設備が設置されていることを目指す

ペロブスカイト太陽電池の社会実装

ペロブスカイト太陽電池は、軽量・柔軟などの特徴を兼ね備えた「次世代型太陽電池」として注目されています。

2040年度のエネルギー需給の見通しでは、太陽光発電が大きな割合を占める予測ですが、従来型の太陽光発電設備は耐荷重性の低い建築物への設置が困難です。そのため、設置目標を達成するために、次世代型のペロブスカイト太陽電池は欠かせない技術です。

現在、国内では政・官・民の三位一体で量産技術の確立、生産体制の整備、需要の創出に取り組んでおり、2030年を待たずにGW(ギガワット)級の構築を達成し、2040年には約20GWの導入を目標としています※。

ペロブスカイト太陽電池についてより詳しく知りたい人は、以下の記事もあわせてご覧ください。

▶関連記事:ペロブスカイト太陽電池とは?仕組みやメリットを解説

※出典:経済産業省「エネルギー基本計画」

洋上風力発電の拡大

2030年度の速報値からの伸び率を見ると、風力発電の拡大も重要な位置付けのひとつです。国内の陸上では開発しやすい平野部の適地が減少していますが、洋上では導入ポテンシャルの高い地域が存在するため、洋上風力発電に注力する方針が盛り込まれました。

また、洋上風力発電は事業規模が大きいことから、関連産業への経済波及効果も期待できます。そのため、民間企業と連携し、2040年までに30GW~45GWの案件形成を目標としています。

洋上風力発電についてより詳しく知りたい人は、以下の記事もあわせてご覧ください。

▶関連記事:洋上風力発電とは?種類からメリット・デメリットや日本での取り組みまで解説

※出典:経済産業省「エネルギー基本計画」

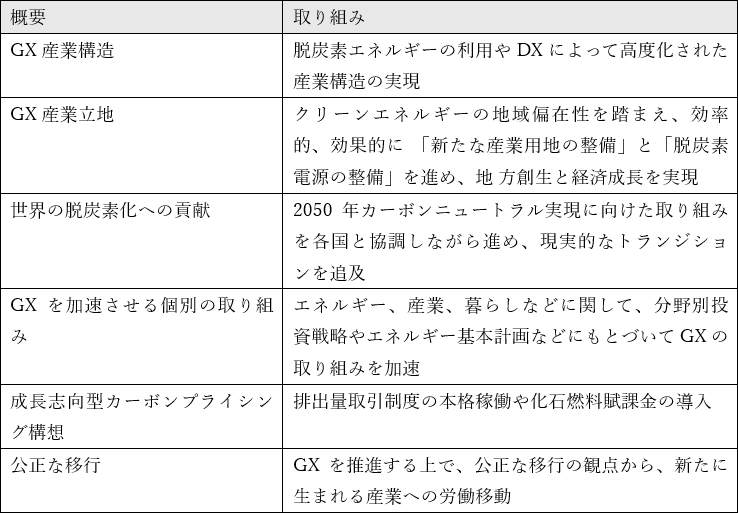

GX2040ビジョンとの一体的な遂行

第7次エネルギー基本計画と同タイミングで、GX2040ビジョンも閣議決定されました。GX2040ビジョンは、日本の脱炭素社会を実現するために策定された、GX(グリーン・トランスフォーメーション)関連の国家戦略です。

GX2040ビジョンでは、主に以下の内容が示されています。

近年、DXやGXの急速な進展による電力需要の増加が予想される状況となっており、需要増加に対応できる脱炭素電源の確保は喫緊の課題です。

そのため、2040年の目標へ向け、第7次エネルギー基本計画とGX2040ビジョンを一体的に遂行し、エネルギーの安定供給・経済成長・脱炭素の両立を目指しています。

脱炭素社会実現の鍵となる技術

2050年カーボンニュートラルの実現に向けては技術革新が不可欠です。脱炭素社会に向けた取り組みや技術の進展には、蓄電池の開発や省エネルギー技術、次世代燃料技術など様々あります。

以下では、脱炭素社会実現に向けて鍵となる重要な技術を紹介します。

次世代エネルギー技術の「メタネーション」

メタネーションとは、CO2と水素を反応させてメタンなどを合成する技術です。

天然ガスの主成分であるメタンは燃焼時にCO2を排出します。しかし、メタネーション技術を活用すれば産業施設から排出されたCO2を活用して排出と相殺できるため、大気中のCO2量は増加しません。

また、都市ガスの原料である天然ガスの主成分はメタンであるため、天然ガスを合成メタンに置き換えても既存のインフラ設備をそのまま活用が可能です。そのため、コストを抑えながら脱炭素化を推進できる点でも、メタネーションが注目されています。

メタネーションについてより詳しく知りたい人は、以下の記事もあわせてご覧ください。

CO2を有効活用する技術の「CCUS」

CCUSは「Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage」の略称で、CO2の回収・有効利用・貯留する技術です。

具体的には、火力発電や工場などから排出されるCO2を分離・回収し、資源として作物生産や製品製造に有効利用したり、地下の安定した地層のなかに貯留したりする技術です。

例えば、分離・回収したCO2を有効活用する方法には、プラスチックや燃料などに変換したり、CO2を直接利用してドライアイスに変えたりすることが挙げられます。

脱炭素化社会の実現には、できる限り化石燃料に依存しない生産技術の確立が必要です。CCUSの技術はまだ発展途上ですが、技術開発が進んでおり、脱炭素化に向けた役割が期待されています。

CCUSについてより詳しく知りたい人は、以下の記事もあわせてご覧ください。

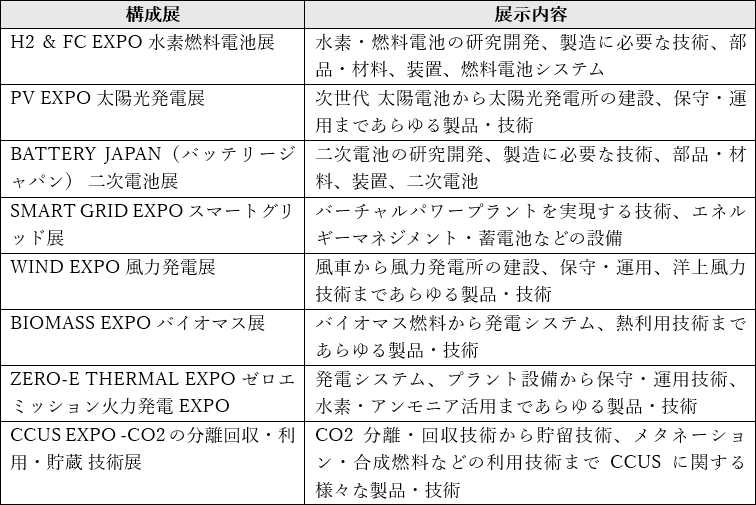

脱炭素の最新技術・情報を知るなら「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」へ

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて第7次エネルギー基本計画が閣議決定され、脱炭素化に向けた取り組みが加速すると考えられます。企業にも脱炭素経営が求められているため、最新情報を知ることが大切です。

脱炭素化の関連情報を収集する手段として、ぜひ「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」をご活用ください。水素・燃料電池、太陽光発電などのあらゆる製品・技術・情報が集まり、世界各国から専門家が来場する世界最大級の新エネルギー総合展です。

SMART ENERGY WEEKの構成展は、以下のとおりです。

ご来場いただくと、製品を見たりデモを体験したりできます。また、会場ではご来場様とご出展社様によるface to faceの商談にも繋がるため、関連技術をお持ちの企業様は出展もご検討ください。

ご出展いただくと自社の製品・技術を直接ご来場者様へ宣伝できるため、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。

■SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-の詳細はこちら

■SMART GRID EXPO スマートグリッド展の詳細はこちら

第7次エネルギー基本計画の概要を理解し、脱炭素社会への貢献を

第7次エネルギー基本計画は「S+3E」の原則の下、2050年脱炭素化に向けた日本の新たな政策方針です。第6次エネルギー基本計画と比較し、原子力発電の活用方針などに変化がありました。

企業にも脱炭素化に向けた取り組みが求められているため、政策の重要性を理解し、脱炭素経営を目指しましょう。脱炭素化の最新情報を知るなら、大規模展示会への来場がおすすめです。

SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-は、新エネルギーに関連する製品・技術などが出展される総合展です。企業向けのあらゆる情報が集まる本展示会に、ぜひ来場をご検討ください。

※「H2 & FC EXPO 水素燃料電池展」「PV EXPO 太陽光発電展」「BATTERY JAPAN 二次電池展」「SMART GRID EXPOスマートグリッド展」「WIND EXPO 風力発電展」「BIOMASS EXPO バイオマス展」「ZERO-E THERMAL EXPO ゼロエミッション火力発電EXPO」「CCUS EXPO -CO2の分離回収・利用・貯蔵 技術展」は、「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」の構成展です。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他